【レポート】地域から大きな一歩を ~南信州が目指す未来に必要な行動とは~

今年もこのイベントがやってきました。

2050ゼロカーボンを目指し一人ひとりが、何ができ、何をしなければならないのか考えるため、令和6年11月23日(土)に飯田市座光寺のエス・バードでゼロカーボンミーティングin南信州を開催しました。

当日の様子はYouTubeでご覧になれます。ぜひ聞いてみてください。資料もホームページに掲載しています。

動画:https://www.youtube.com/live/36AzS7kULaY?si=rMFt1M1QbS8AYi7O

ホームページ:https://www.pref.nagano.lg.jp/shimochi/shimochi-kankyo/zerokaabon.html

昨年開催した際のアンケートや例年同時に開催している南信州環境メッセのアンケートから、「もう少し勉強しないと分からない」「何を行動すればよいのか分からない」「行動しようと思わない」といった声も一定数あり、基本意識の底上げに焦点を置き、広く一般の方も考えやすい内容が必要と考えていました。

そこで、第1部は基調講演としてClimate Integrate代表理事の平田仁子氏を講師としてお招きし「地域から大きな一歩を 〜気候危機の今〜」と題して講演いただきました。

ここ数年の異常気象等により、温暖化対策については、「気にしている人」「地球環境がおかしいなぁと感じているが・・・」という人が多いのが、実際に行動している人はまだまだ少なく、我々は行動する責任のある世代であることを意識して、後世に持続可能な未来を残さなければいけないとのことでした。

また、一人ひとりの行動も大切ではあるが、企業活動やまちづくりそのものから脱炭素を考え作り上げていくことが今後重要な部分とのことです。

脱炭素の事を考えるとどうしてもネガティブな考えを抱いてしまう人も多い様ですが、我慢するのではなく快適な生活をしながら省エネ出来ることが大事との話をお聞きして、少し気が楽になりました。

「電力は再エネを意識して、建物は断熱性能を高めることで、空調の調節で我慢を強いることはやめましょう!」の言葉はかなり前向きに考えられそうでした。

今回の話をそのまま実行しようとすると無理があるため、一部を汲取れればよく、「身の丈に合った挑戦を!」していきましょうと締め括られました。

第2部として、地域で活動を進めている3名の方に事例紹介を含めてパネルディスカッションを行っていただきました。

1人目は飯伊森林組合の梶田さんより、南信州地域の約86%を占める森林のゼロカーボン実現における役割についてお話いただきました。

森林の最も重要な役割は、「炭素の固定」であり、育てて吸収し、製品として長期固定し、燃やして排出するサイクルを守っていくこと。

課題としては、林業従事者が減少しており、その豊富な森林資源の活用が難しくなっていることだそうです。ところが、その課題を作業の効率化等で賄い、従事者減少に逆行して木材生産量を大幅に増やすという異例ともとれる目標を掲げています。

地域の木材を地域で使ってもらいたいとの思いと美しい景観の保全、土地の安定化など様々な思いがあるようです。また、今まで山林に残されていた間伐材等を利用して、今後需要が高まるバイオマス発電の燃料用チップの生産にも力を入れる計画をされています。

これからも、飯伊森林組合では、美しい景観の保全とゼロカーボンに向けた森林の役割を意識して活動されます。

2人目は株式会社リックスの熊谷さんです。

株式会社リックスは地元で太陽光パネル等の販売施工を担う事業者です。ただ、その経営理念は、持続可能な南信州の実現として「結プロジェクト」を掲げ「経済」「社会」「環境」の観点から事業構築をされています。

結プロジェクトふたつの柱、まず一本目は公共施設編です。

防災拠点でもある地域の学校や公民館へ太陽光発電設備を設置し、災害時の機能向上を図られています。また、子どもたちに再生可能エネルギーを身近に感じてもらいたい思いもあり、今後は環境教育にも力を入れる予定ともことです。「結」は結びつきの意味があり、地域の方と協力し合って安心・安全なまちづくりへの貢献を目指されています。

二本目は、文化施設編です。

地域の伝統文化や食文化の発展が欠かすことのできないことであり、その文化振興に再生可能エネルギーを使って、持続可能な南信州の実現を図っています。地元企業から屋根を借りて、太陽光発電システムの設置により得た売電利益の一部を、南信州を活動エリアとしているクラブチームに寄付されています。

その他にも、事業者向け太陽光パネルの設置販売にも力を入れており、南信州地域初のオール信州モデルのオンサイトPPAによる電力の供給も始められています。

3人目は株式会社ディーエルディーの三ツ井さんです。

伊那市で薪ストーブの販売を展開しており、「火のある暮らし」を提唱し、魅力あるライフスタイルと

自然エネルギーの好循環を目指しています。三ツ井さんは、くらしふと信州の実践者としての記事も書かれています。こちらから。(https://www.kurashi-futo-shinshu.jp/practitioner/1715/)

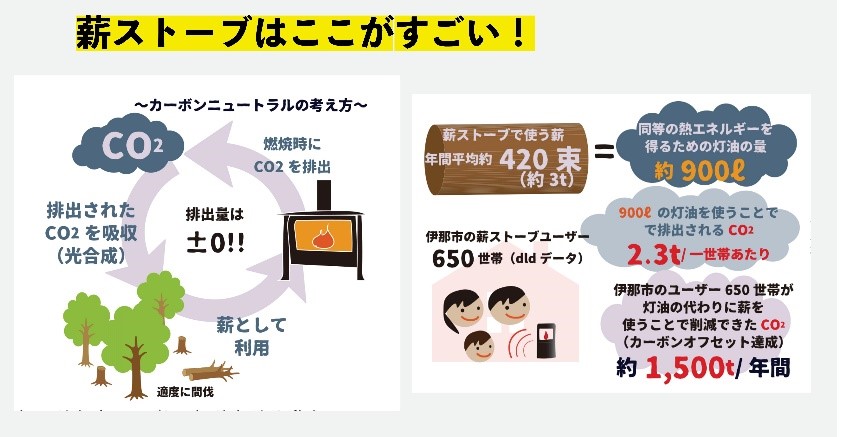

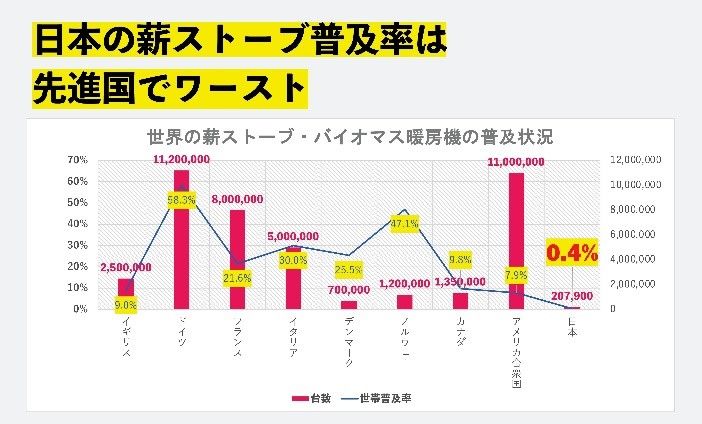

薪ストーブはまだまだ普及が進んでいないが、利点は「①エネルギーの地産地消」、「②輻射熱でやわらかな暖かさ」、「③炎の力で料理」、「④炎の魅力を楽しむ」ことができ脱炭素にも貢献できるものとなっています。

地元産木材を使うことで輸送時の排出量も抑えられ、暖房を灯油から薪に変えることで温室効果ガスの削減をすることができます。小さな変化ではあるが1世帯ができることとしては意味があることではないかとのことです。

また、薪ストーブは燃料となる薪の確保が難点でもあり、そこを解消するため、地域の方の協力を得て地域内の巡回をして、使用した分を供給し、価格も灯油並みで販売し普及拡大に取組まれています。

省エネ住宅が義務化される中で、薪ストーブが省エネ機器として認定されるように進めてきており、ほぼ認定が受けられる方向となっているそうです。

3名の発言を受け、平田氏から脱炭素を考えることは重要な事であるが、事業(ビジネス)である以上収益を上げることも必要な事であり、その点で何か工夫していることがあるのか質問が投げかけられました。また熊谷氏へは、太陽光発電の導入にあたってネガティブな意見に直面したことはあったか。そして、それをどのように乗り越えてきたか問いかけられました。

考えなければならないこと、やらなければならないことは、多いと思いますが、今回のミーティングにより、平田氏の講演の最後にありました、一人ひとりが何か一つでも自分に出来る「身の丈に合った挑戦」を実施していただければと思っています。