地域のエネルギーを、地域でつくる世界へ。長野の地の利を活かす小水力発電のポテンシャル

日本アルプスをはじめとした豊かな山々があることで、クリーンな水資源に恵まれた長野県。

その地の利を活かした水力発電が盛んで、その発電量は全国3位(※)を誇ります。

中でも特徴的なのが、巨大なダムをはじめとした発電所ではなく、河川や農業用水などを活用した小水力発電所が増えていること。なぜ今、小水力発電に取り組むのか。小水力発電には、どのようなメリットや可能性があるのか。

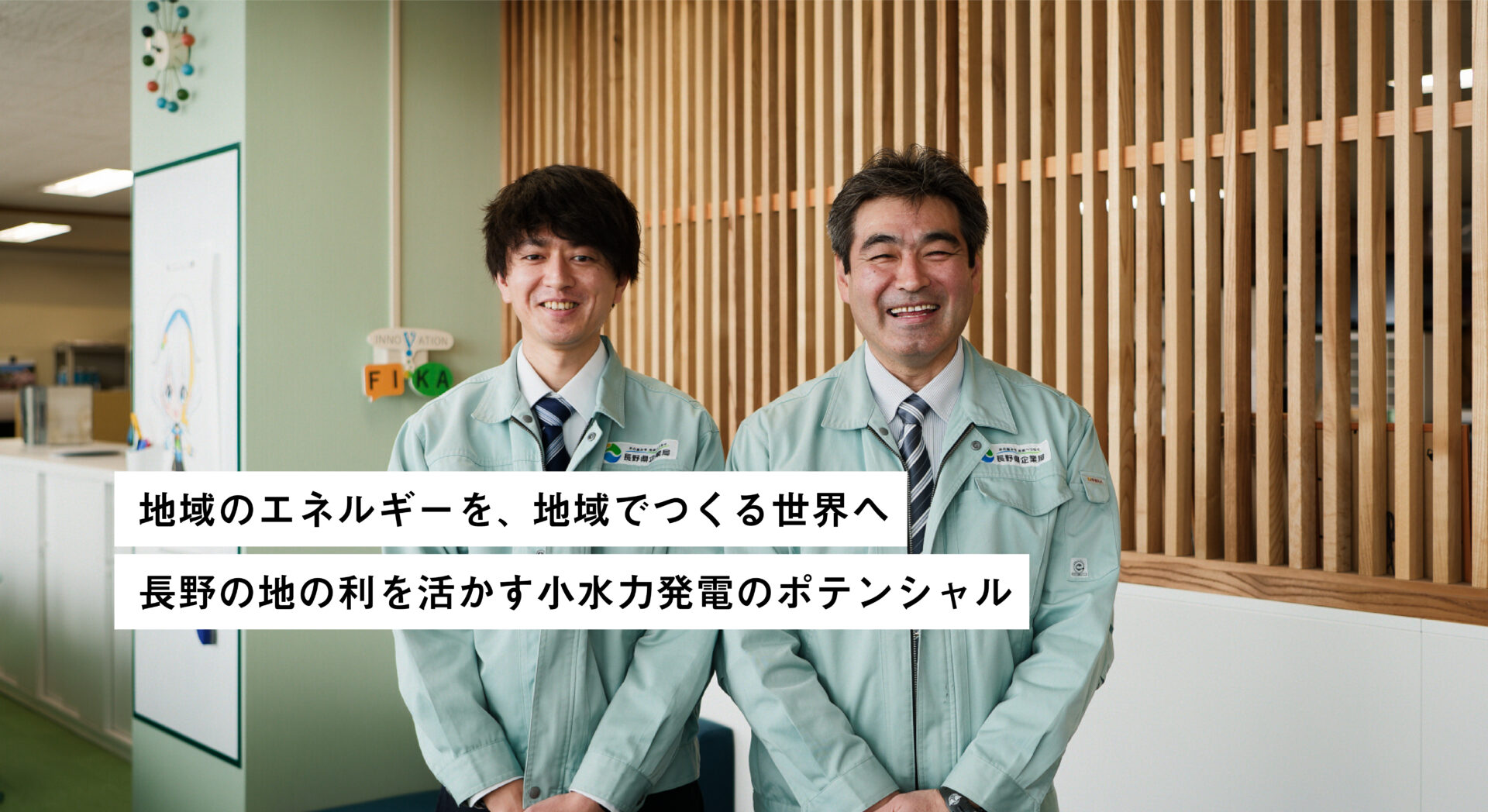

今回は、そんな小水力発電所の開発に取り組む長野県企業局の課長補佐・北沢慎一さん、技師・片岡里仁さんにお話をお聞きしました。

※資源エネルギー庁 令和3年度 電力調査統計(https://blog.nagano-ken.jp/nihonichi/viewspots/3258.html)

<プロフィール>

北沢慎一(きたざわ・しんいち)さん/長野県企業局電気事業課

長野県企業局 電気事業課 課長補佐。入庁以来、県内の小水力発電所やダムの管理運営に携わり、発電所管理の経験を活かして新しい小水力発電所の建設や既設発電所のリプレース工事に従事。2021年4月から現職。

片岡里仁(かたおか・りじん)さん/経済産業省商務情報政策局 産業保安グループ 電力安全課(研修派遣)

2024年3月まで長野県企業局 電気事業課 技師として勤め、県内の小水力発電所の管理運営に関わってきた。

地域とともに。長野県企業局が取り組む小水力発電所開発

——まずは長野県企業局の取組について教えてください。

北沢:長野県企業局では約60年前から水力発電所の開発・運営を行ってきました。現在はゼロカーボンの流れを受け、老朽化した基幹発電所の大規模改修や新しい小水力発電所の開発を積極的に行っています。

令和元年東日本台風によって、長野県も洪水被害に見舞われました。私は水力発電所やダムの管理など、雨の降り方に気を遣う職について20年以上たちますが、台風の当時、「普段ならあまり降らない場所で多く降っているな」という印象を持っていました。

そして、千曲川の氾濫が起きた。気候変動の影響が、目に見える形で起こるようになったと感じました。このように、脱炭素社会の実現は待ったなしの状況です。そのため、企業局では水資源の豊富な長野県の地形・気象条件を活かして、小水力発電の普及拡大に取り組んでいます。

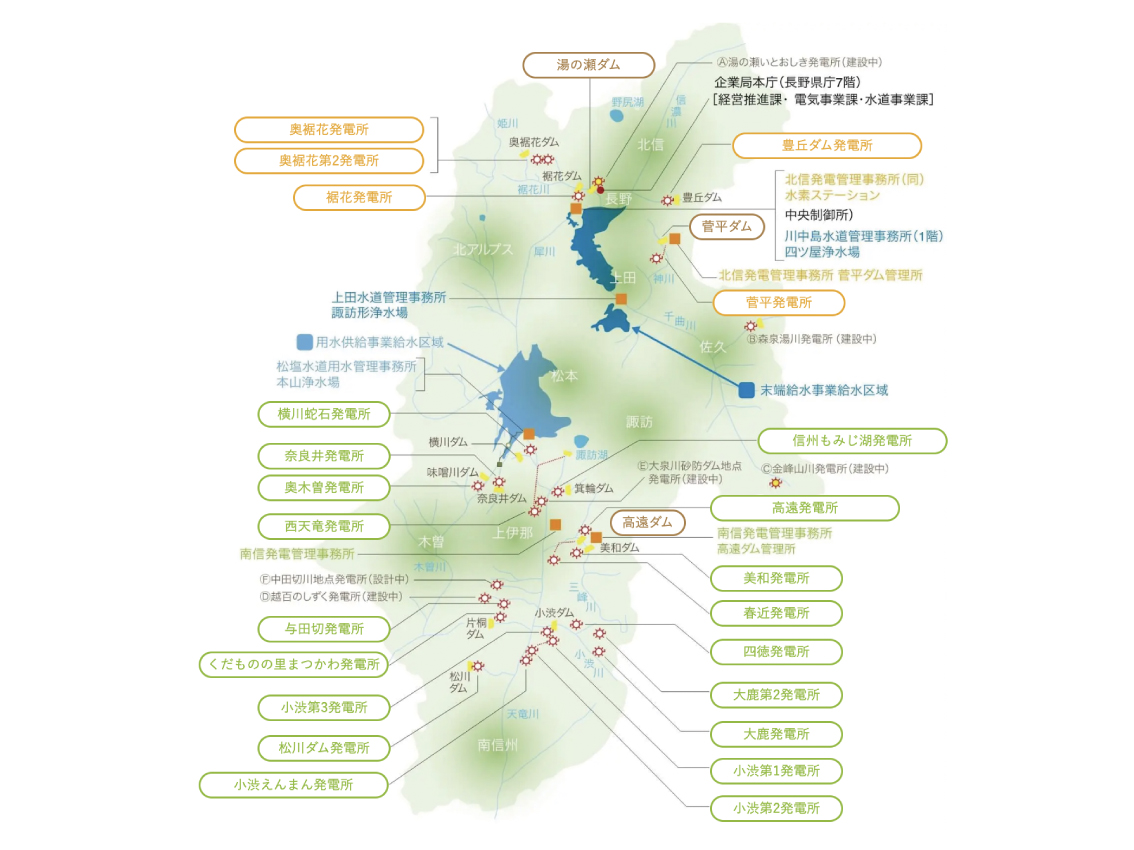

片岡:現在、県内では23箇所の小水力発電所を運営しています。その年間発電電力量は、約4億2000万kWh。これは、約11万世帯の一般家庭の電力をまかなえる計算です。ただ、これでも県内の全世帯数の13%に過ぎず、もっと小水力発電所を増やしていきたいと考えています。令和7年度までに、着手ベースで36箇所まで増やそうと計画しているところです。

出典:https://naganoken-kigyokyoku.jp/about/aboutus/

北沢:新たな小水力発電所の開発にあたっては、地域との連携を重視しています。たとえば、計画段階から地元の方と対話をしながら、工事計画を決めたり、発電所名称を地元の小中学生から公募したり、環境学習の一環として見学所を併設し常時開放したり・・・やはり、地域の皆様あっての発電所ですから。

令和2年に運転開始した辰野町の「横川蛇石発電所」も、地元の小中学生からの公募で名称を決定し、施設前に設置したプレートには、採用された本人の自筆のサインが刻まれています。周囲には親水公園や見学ギャラリー、展望デッキなどを設け、市民の憩いや学びの場としても活用いただくことを意識しています。

実は当時、工事中の発電所で見学会を開催したのですが、回覧板でお知らせしただけなのに、平日昼間にもかかわらず200人を超える大勢の方に来ていただきました。地域の皆さんが、我々の発電所に寄せる期待の大きさに身の引き締まる思いがしましたね。

発電所見学会の様子

親水公園や見学ギャラリーなどが併設し、自立運転機能も備えた横川蛇石発電所

——単に小水力発電所を増やすだけではなく、発電所のある地域の方々との関わりも重視されているんですね。

片岡:私たちも地域住民のみなさまの理解がないと開発はできませんし、電力は住民生活のインフラです。地域の生活を支え、豊かにする活動を進めていきたいと考えています。特に災害時の停電対策は、その一環です。

もともと発電所は電力会社に電気を送電する目的で作られているので、送電線がストップしてしまうと発電所は運転できません。このままでは停電が起きた際、地元住民の方にとって、「すぐそこに発電所があるのに電気が使えない」という状況になってしまいます。実際に山間地域だと、大雪の被害で電線が切れて1週間停電してしまうこともある。

片岡:そのため、発電所の一部仕様を変更し、停電時でも発電できる自立運転機能を備えて、地域のみなさんが使用できる非常用コンセントを屋外に常設する取組も進めています。

北沢:災害は起きないにこしたことはありませんが、非常時には発電所を一時的な避難所として、スマホの充電や煮炊きに使ってもらえればと思っています。現在は発電所敷地内に限っての取組となっていますが、この取組をもっと発展させ、送電線がダメージを受けて長期間停電が続くような状況になっても、発電所周辺の配電網が健全な場合には、企業局の発電所から防災拠点などへ電力を供給する“マイクログリッド”の研究も進めています。

地の利を活かすため、県内に仲間を増やす

——長野県では、なぜここまで小水力発電所の取組が進んできたのでしょうか?その背景について、教えてください。

北沢:長野は、大小を含めると河川の数が全国トップクラスで、山の多い急峻な地形も加わって、小水力発電所の開発に優れた土地なんです。

落差と流量によって発電量が決まる水力発電では、大きな河川でなくとも勾配や砂防えん堤(※)などによる落差があれば、一定の発電が見込めます。反対に、あまり勾配はなくて流量が多い河川でも、それに適した水車があり発電できるのが、水力発電の特徴なんです。山の上から水を引いてくる農業用水路もまた、発電を行うのに適しています。

※河川に設置される土石流を受け止めるための堰(せき)の一種

——たしかに、長野県は小さな河川があちこちに流れているような印象があります。必ずしも巨大な河川じゃなくてもいいんですね。

北沢:他県から視察に来られた方も「長野県は、いい川が多いですね」と言ってくれるんですよ。小さな河川にも目を向ければ、まだまだ小水力発電を開発し、再生可能エネルギーの供給量を増やせるポテンシャルはたくさん残されています。

——逆に、小水力発電を開発するハードルは、どのようなところにあるのでしょうか?

北沢:当たり前かもしれませんが、「近くに川が流れているから小水力発電施設をつくろう」というわけにはいきません。河川法で定められた水利権を取得するには、複雑な計算や煩雑な手続きが生じます。また、設備費用などのコスト面の検討や開発・管理運営に関するノウハウも必要です。

片岡:私たちとしては、そういった課題も市町村や企業と手を取り合いながら、向き合っていきたいと考えています。

最近では、気候変動への課題意識の高まりもあり、私たちから提案するだけでなく、市町村側から「小水力発電所をつくりたい」という相談をいただくことも増えてきました。でも、このようなハードルを前に「どうやって取り組めばいいかわからない」と感じていらっしゃるところも少なくありません。

「どこに発電所を建設すればいいか」「その河川ではどれだけの発電が見込めるか」「どのように工事を発注したり、管理運営を行えばいいのか」など、小水力発電に関わるあらゆる疑問に対して、建設場所の選定から流量観測、予算計画や工事、管理まで長野県企業局はサポートしています。

市町村支援として、役場の方とともに流量観測をしている様子

北沢:市町村との連携を増やしていくことは、長野県企業局にとっても重要です。長野県に小水力発電のポテンシャルがあるとはいえ、私たちだけで開発から管理運営まで、すべて担うのは現実的ではありません。

だからこそ、仲間を増やしていきたいんです。「小水力発電に取り組みたい」という想いがあれば、私たちが伴走しながら、まずひとつかたちにしてみる。その中で「こうすればできるのか」という手応えを掴んでもらい、管理運営を自走できるようにする。そうやって、小水力発電所開発の環境を整備していけたらと思います。

長野県産の電気をブランドに

——市町村も小水力発電に関心を持つようになっているんだなと感じました。

北沢:長野県の水資源を活かした小水力発電所や、その開発を含めた環境問題に関心を持つのは、市町村だけではありません。たとえば、地元企業のセイコーエプソン株式会社もそのひとつです。

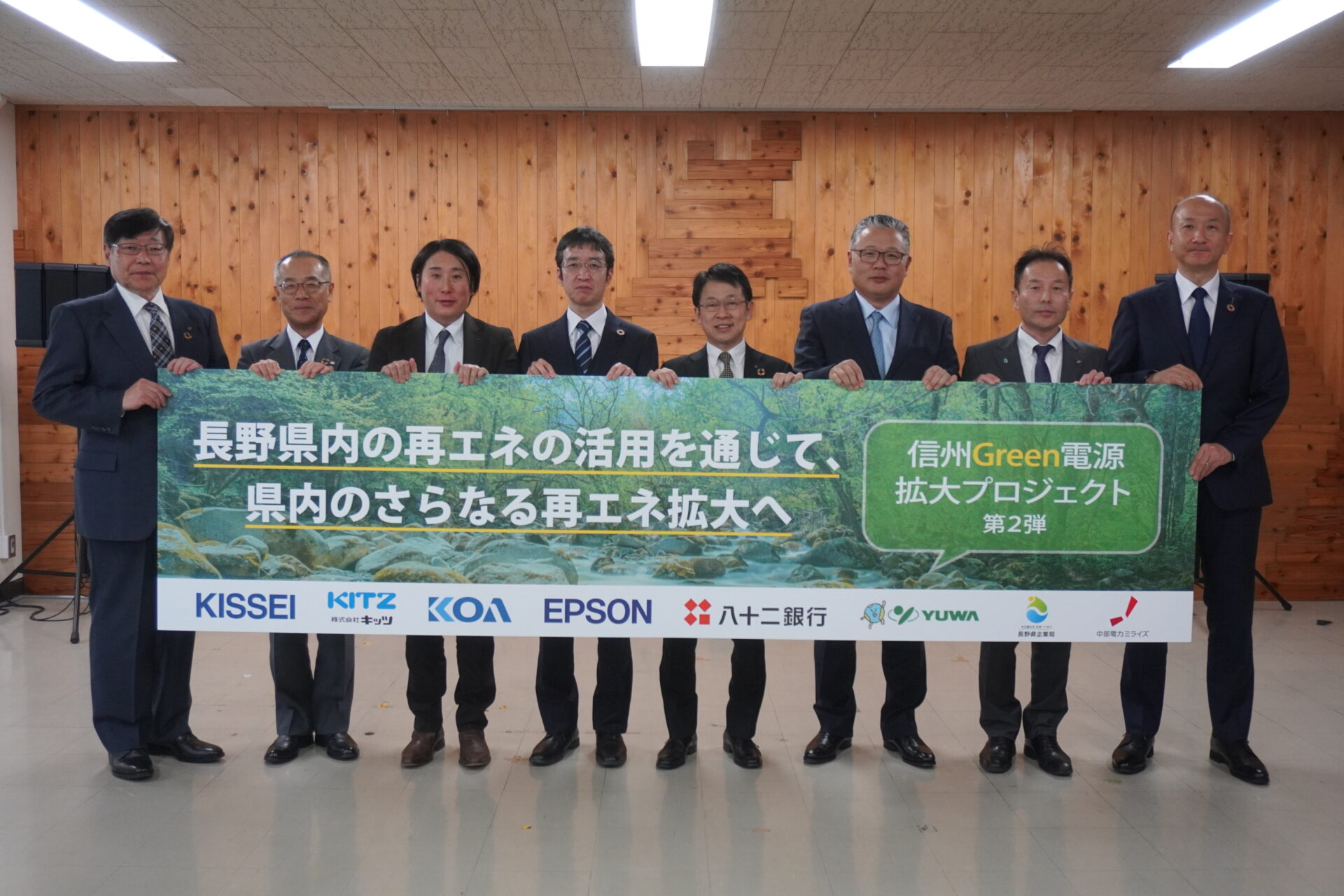

2021年には、長野県企業局とセイコーエプソン社、中部電力ミライズ社とともに、⻑野県内の再⽣可能エネルギーの供給拡⼤を⽬的とした国内初の取組「信州 Green 電源拡⼤プロジェクト」をスタートさせました。

これは、再生可能エネルギーの供給拡大を加速させるために、電気を「作る」事業者、「売る」事業者、「使う」事業者の三者が連携する、官民一体の取組です。電気を使う側であるセイコーエプソン社が、信州の水でつくられた県営水力によるCO2を発生させない電気「信州Greenでんき」を選び、そのクリーンエネルギーがさらに拡大していくために直接的に支援するというもので、電気料金の一部が水力発電所の開発資金に充てられます。現在は、プロジェクトがスタートしてから3年が経過し、プロジェクトに参加いただく企業も新たに5社増えました。

プロジェクト第2弾参加者。左から、キッセイ薬品工業㈱、㈱キッツ、KOA㈱、セイコーエプソン㈱、㈱八十二銀行、㈱ユウワ、長野県企業局、中部電力ミライズ㈱

片岡:セイコーエプソン社は、事業で使用する電力を100%再生可能エネルギーでまかなうことを目指す国際的な取組「RE100」に県内で先駆けて参加した企業です。環境意識がものすごく高く、信州Greenでんきを使うだけでなく、もっと直接的に再生可能エネルギーの開発に貢献したいと考えられていました。その想いを受け止める形で、上記のようなスキームを立ち上げることになりました。

——企業側が「どんな電気を使うか」「どのように支払った電気代が使われるか」を選ぶようになってきているんですね。

北沢:今、世界では、いかに環境負荷を少なくしながら、事業活動を継続させるかが企業の大きな関心事となっています。一昨年の2022年末には、RE100の技術要件が改定され、単に再生可能エネルギーを使用するというだけでなく、「追加性」(※)というキーワードにより、RE100に加盟しているような先進企業は、新しい発電所から再生可能エネルギーを購入することが条件となりました。このプロジェクトは、そういった時代の流れを先取りしたものだったと考えています。

※「追加性」・・・再生可能エネルギーを増やしていくために、RE100加盟企業は新設か運転開始後15年以内の電源を調達しなければならなくなった。

そんな中で、今、私たちが目指すのは、RE100に加盟しているような先進企業と連携して県内の水力発電の開発を進めていくとともに、「世界で戦っていくためには、クリーンな電気が必要」と考える県内企業の皆さんに我々の電気を届けていくことです。

片岡:水力発電は規模が小さくても、開発には相応のコストと時間がかかります。その原資を捻出することを考えると、このような取組が世の中に広まって、さらに水力発電所の開発が加速化すると良いと思います。そうすることで、事業活動としても持続可能な取組になる。

北沢:「同じ再生可能エネルギーを購入するんだったら、長野県の水力でつくられた電気がほしい」と思われる企業の方は県内外に結構いらっしゃいます。クリーンで豊富な水資源がある長野県のイメージを活かし、「信州Greenでんきを使用している」ということで、企業価値が高まるようなところまでブランド化させていければいいですね。

地域に必要なエネルギーは、地域でつくる世界へ

——今後、どのように小水力発電を進めていきたいと考えていますか?

——今後、どのように小水力発電を進めていきたいと考えていますか?

北沢:かつての日本は地域ごとに小さな発電所があって、自分たちの暮らしに必要なエネルギーは自分たちでまかなっていました。戦後、発電所は一部の大型発電所に集約され、そこから送電される仕組みができて今に至ります。

ゼロカーボンを実現するならば、例えば大型洋上風力のように大型で効率的な発電所は絶対に必要だと思います。でも、そこから私たちのもとまで電力を送るための送電線などを建設するための費用も相当なものです。

ですから、かつてのように電力の地産地消を実現する地域の小水力発電も必要で、その両面から進めていかないとゼロカーボンの達成は難しいと感じています。実際に小水力発電の先進地域オーストリアでは、各地に小水力発電所があって、それを地域で支えていく仕組みがあると聞いています。そういった仕組みが出来れば、遠くから電気を送ってこなくても済むため、災害にも強い地域づくりができます。

片岡:そのために大切なのは、地域の方としっかり議論すること。再生可能エネルギーの拡充が気候変動対策につながること、小水力発電所が災害時の停電対策になること、憩いや学びの場にもなること……小水力発電所には、さまざまなメリットもありますが、河川の一部区間で流量が減ってしまうのも事実です。そのような中でいかに生態系を保全したり、景観を保っていくか、住民の方と議論を重ねていきます。

片岡:そのために大切なのは、地域の方としっかり議論すること。再生可能エネルギーの拡充が気候変動対策につながること、小水力発電所が災害時の停電対策になること、憩いや学びの場にもなること……小水力発電所には、さまざまなメリットもありますが、河川の一部区間で流量が減ってしまうのも事実です。そのような中でいかに生態系を保全したり、景観を保っていくか、住民の方と議論を重ねていきます。

北沢:実は私自身も、魚釣りが趣味で渓流に行くことも多く、魚が泳いでいる環境の価値も理解しているつもりです。だからこそ、やみくもに水力発電所を開発すればいいとは思っていません。長野県の原風景として残すべきところは残しつつ、住民の方とともに開発する地点を見極めていく。今後はそういった議論から避けて通れないと思っています。時には、生態系の保存のため、稚魚を放流したり、産卵に適した場所を創出したりといったような取組も、積極的に進めていきたいと考えています。

——最後に、これからの展望について聞かせてください。

片岡:小水力発電所は、地域のみなさんとともにあります。その地域に、どのような小水力発電所を開発したら、どのような影響があり、どのような未来がもたらされるのか……丁寧に議論を重ね、理解を得て、取組を進めていけたらと思います。

北沢:ゼロカーボンの達成は世界中の様々な分野の人たちの総力戦ですから、その歩みは小さくとも我々はその一端を担っているという認識です。その取組をもっと大きなうねりに変えていくためには、電気を「作る」だけでなく、施設を「運営する」、企業に「買ってもらう」など、さまざまなノウハウをもっと蓄えないといけないと思っています。そのために、仲間を増やし、足りない知識を補い合いながら、長野県の再生可能エネルギーのあり方をつくっていきたいです。

長野県企業局

Profile

撮影:小林直博

編集:乾隼人

くらしふと信州は、個人・団体、教育機関、企業、行政など多様な主体が分野や世代を超えて学び合い、情報や課題を共有し、プロジェクトを共創する場です。

多くの皆様の参加登録を受け付けています。

https://www.kurashi-futo-shinshu.jp

-640x349.jpg)

-1-pdf-640x925.jpg)