ゼロカーボン社会の実現を目指すためには、個人の生活習慣を見直すことも必要です。なかでも重要なのが、自家用車から公共交通へのシフト。

しかし、地方圏では人口減少等に伴う利用客の減少により、公共交通機関は厳しい状況にあります。長野県でも、2023年3月には、しなの鉄道のダイヤ改正が行われ、小諸駅~上田駅間は12本減、上田駅~戸倉駅間、戸倉駅〜長野駅間は8本減に。利便性のために自家用車を利用する人が多くいるなかで、「環境のために公共交通機関にシフトしましょう」と声をかけるだけでは、一人一人の行動が変化するとは考えづらい状況です。

そこで、くらしふと信州が注目したのが、戸倉上山田発のデジタルフリーパス「千曲川ゴーランド」。すでに地域にある公共交通や自転車などの移動手段と、ワインを楽しむイベントやワーケーションと掛け合わせることで、公共交通機関を「楽しく」使っていくための仕掛けです。

義務感からではなく、「楽しさ」によって生活習慣のシフトを促そうとする千曲川ゴーランドの在り方は、ゼロカーボン社会づくりのヒントになるはず。民間企業、移住者、ローカル線、観光局、地域の人など様々なメンバーの共創によって実現できたこの取組。舞台となった戸倉上山田の温泉街で、仕掛け人である田村英彦さんをはじめ、関係者の皆様にお話を聞いてきました。

<プロフィール>

田村英彦(たむら・ひでひこ)さん

株式会社ふろしきや代表 京都府京都市出身。2017年より千曲市に移住し、ふろしきやを創業。まちづくりの戦略に加え、ソーシャルグッドを生み出し続ける人の関係性/場づくりや人流創生のプラットフォームづくりなど、より楽しく前向きに地域課題や社会課題と向き合える社会づくりに関わり続けている。千曲市では、「千曲市ワーケーション」「温泉MaaS」などを企画。

緑川晋(みどりかわ・すすむ)さん

しなの鉄道株式会社 経営戦略部 営業課 鉄道営業係長。車掌・運転手として長年勤務し、切符担当に異動。

古澤敦郎(ふるさわ・あつろう)さん

株式会社CUCKOO代表取締役。WEBエンジニア・ディレクターとして活動する一方、上山田温泉でワークスペース&カフェ「CLOUD CUCKOO LAND」を営む。「千曲川ゴーランド」では、システムの設計開発を担当。

小沼浩栄(おぬま・ひろえい)さん

一般社団法人千曲観光局 専務理事。「千曲川ゴーランド」のデジタルフリーパスの事務局を担う。

多田空太(ただ・そらた)さん

一般社団法人千曲観光局 事務局。大手旅行会社から出向中。信州のお酒に関連した多くのイベントを仕掛ける。

デジタルフリーパス × イベント企画で、地域の周遊を促す

株式会社ふろしきやの代表である田村さんは、千曲市を拠点にまちづくり事業を行っている。

――まずは、「千曲川ゴーランド」の仕組みについて教えてください。

田村さん 「千曲川ゴーランド」は、指定エリア内の公共交通機関で使えるデジタルフリーパスと、地域イベント参加券をセット販売できるプラットフォームです。

「千曲川ゴーランド」の公式LINEアカウントを友達登録していただくと、オンライン上でチケットの購入・決済・利用まで完結できます。これまではどこかの窓口へ行って購入しないといけなかった「イベント企画切符」や、一定期間の乗り放題切符が、スマホ上だけで買えるんです。

利用する時には、購入したフリーパスの画面を駅員や担当者に提示すれば、改札の入退場が可能になるという仕組みです。また、同システムでイベントに参加することができたり、特典をもらうことができたりもします。

――文字通り、デジタルですべて完結できるのですね。どのような公共交通機関が利用できるのでしょうか?

田村さん 現在は、しなの鉄道さんと、千曲市循環バスとの提携を行っています。今後は、さらに広域の鉄道やバスなどとの提携を進めていきたいと考えています。

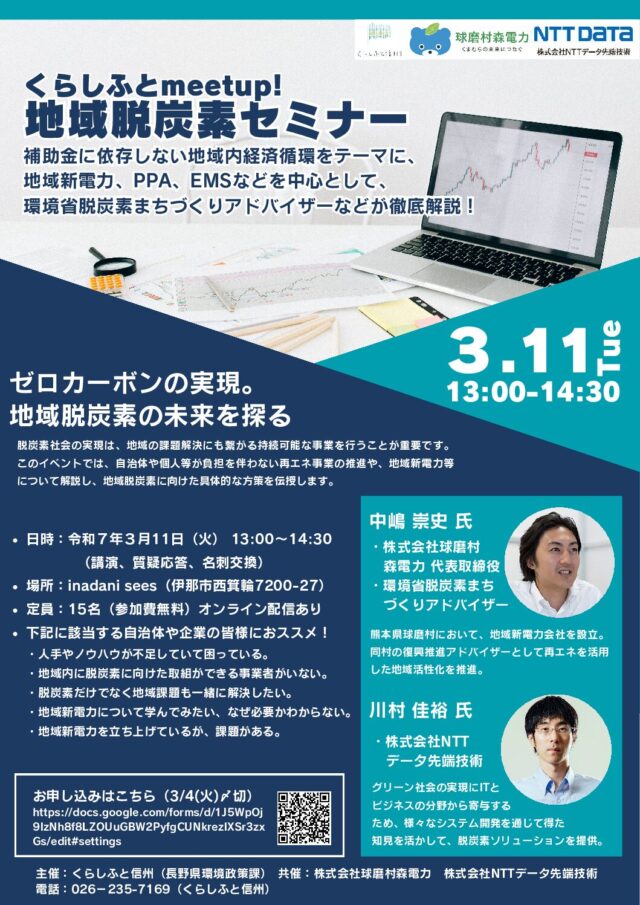

「千曲川ワインゴーランド」では、各会場にてワイングラス1個・ワイン1杯・ジュース類1杯と交換ができるワイン券とデジタルフリーパスをセットで販売

2023年の10月には、第一弾として千曲川ワインバレー特区連絡協議会主催の「千曲川ワインゴーランド」という企画との連携で、初めてデジタルフリーパス発行を行いました。

しなの鉄道線の軽井沢駅ー篠ノ井駅間を自由に周遊しながら、千曲川ワインバレー東地区のワイナリーや各駅前に臨時出店するイベントブースを訪れ、ワインやジュースを楽しめるという2日間の企画です。

――実際に初回のイベントを開催した手応えはいかがでしたか?

田村さん 初めての試みでしたが、2日間で50名以上の方がフリーパスを購入して楽しまれした。東京から参加してくれた若いグループもいましたし、お酒が好きな地元の方もたくさん参加してくださって。次につながる手応えを感じましたね。

――デジタルフリーパスとなると、参加者は若い人の方が多かったのでは?

田村さん 実は、そんなことはありませんでした。我々としては、若者をターゲットに設定していたのですが、実際は60〜70代の方の参加者も多数ご参加くださいました。

そして、千曲川ワインゴーランドの次には、「月の都フリーパス」というフリーパスを発行しました。千曲市戸倉上山田温泉連泊とセットになった旅行商品を販売したんですが、70-80代の方が積極的に申し込んでくれました。

最初の説明こそ大変でしたが、操作に慣れたらうまく使いこなして周遊できていて。イベント終了時には、「せっかくスマホが使えるようになってきたのに、もう終わりなのか」と残念そうな声もあったくらいです。

――若い観光客だけでなく、地元の方や高齢の方にも活用してもらえる手応えが得られたのですね。くらしふと信州では、「千曲川ゴーランド」のような取組が、今後他の地域にも広がっていったり、何年も続いていけば、地域活性化の面でも、ゼロカーボン社会へのシフトにおいても大きな影響があるのではないかと考えています。

田村さん 私たちも、「千曲川ゴーランド」の取組は、観光客だけでなく、地域住民の交通機関活用・回遊の促進につながるのではないかと期待しています。

長野県全域をはじめ、他地域にも応用しやすいようにシンプルな設計にしてしっかりフォーマットを組んだので、自分たちでデジタルフリーパスを活用できるイベントを続けて改善を重ねつつ、さらに仲間を増やしていきたいですね。

――取組をより一層広げていくためには、何が必要だと思いますか?

田村さん 交通手段としての利便性では、公共交通機関はどうしても車に負けてしまいます。その不便さを上回る、「電車に乗ると楽しいことが起こる」という目的を作ってあげることですね。

これまでも長野県では公共交通機関の利用者が減っていることが課題だったのですが、コロナ禍でさらにその状況に拍車がかかっていました。ですが、「公共交通機関を使いましょう」、「バスに乗り放題ですよ」と無料でチケットを配っても、地域の方はほとんど乗らない。仮に無料で使えたとしても、自分のこれまでの生活スタイルの中に「公共交通機関を使う」という選択肢が入っていないと、利便性を優先してみんな自家用車を使ってしまう。

――お金の問題ではなく、利便性と習慣の問題だと。

イベントがおこなわれた、観光列車「ろくもん」内での様子。乗客は千曲エリアの美味しいワインを楽しんだ

田村さん その点、「千曲川ワインゴーランド」では「お酒を飲むと移動する足が無くなる、でもフリーパスがあればもっと足を伸ばせるな」と、いつもは不便に感じる公共交通の便利さに目が向けてもらうことができました。また、観光の面では、公共交通機関をうまく巻き込んでいけば「駅を起点に楽しむ」という新しい旅の形も打ち出せるのではないかと感じています。

――駅を起点に?

田村さん たとえば、車で戸倉駅まで来て、電車に乗って小諸駅まで行って駅前のお店で地元のワインと料理を楽しむ。そこからまた電車で戸倉駅まで戻ってきて、今度はバスで戸倉上山田の温泉に行って泊まって帰る、といった周遊を楽しむことができます。自家用車ではできないゆっくりとした時間の過ごし方や、駅だからこその人との出会いもあると思っています。

公共交通機関が活用できれば、まちの見え方や楽しみ方がぐっと広がる。そんな世界観を作り出せていけたらいいなと。

――利便性で車と競い合うのではなく、どうやって公共交通機関のプラスの面をアピールできるかが鍵になるのですね。

信州千曲観光局の小沼さん。観光庁が定める認定団体であり、自治体の観光協会とは別の独立した組織として活動する。

小沼さん 千曲観光局の来訪者満足度調査によると、コロナ禍の数年間は戸倉上山田を訪れる観光客の9割がマイカー利用者でした。ですが、ここ数年で電車利用の来訪者が2割を超えてきた。受入側の我々がもっと仕組みを整えていくことができれば、さらに地域の公共交通機関の利用者を増やせるのではないかと感じています。

先日も、戸倉上山田でお酒のイベントを企画したのですが、電車で来るお客さんの数を見越して駅発のシャトルバスを手配したら、乗車率がとても高かったんです。こうしてイベントを継続して徐々に利用シーンを増やしていくと、受け入れ側も「車で来てくださいね」ではなく、交通手段まで考えようと意識が変わってくるはずです。

観光が主産業のまちで、コロナ禍を機にうまれたつながり

――「千曲川ゴーランド」実現の背景についても伺っていきます。そもそも、この企画の構想が生まれたきっかけはなんだったのでしょうか。

田村さん 最初のきっかけは、戸倉上山田温泉街の観光業を応援するためでした。ここは古くから温泉街として栄えてきた地域です。しかし、コロナ禍で観光客の往来が途絶えてしまい、温泉宿や飲食店にとって厳しい状況になってしまった。

そこで、地元の旅館やホテル、飲食店、商店、タクシー会社と一緒になり、「温泉イーツ」というプロジェクトを立ち上げたんです。旅館の仕出しや、飲食店のお弁当、お土産品や特産物などをまとめて注文できるデリバリーサービスでした。その頃から、自然と「みんなでまちのためにできることをやっていこう」という空気ができてきましたね。

――コロナ禍がきっかけで、異業種同士が協働する流れがうまれたのですね。

田村さん 次に、コロナが落ち着いてきた頃、観光地やリゾート地など普段のオフィスとは離れた場所で休暇を楽しみながら働く「ワーケーション」の流れがきたんです。戸倉上山田の温泉街でもワーケーション客の受け入れをするようになったのですが、そこで課題になったのが送迎手段でした。

専用のマイクロバスを手配して送迎をするのは費用面で合わず、事務局の送迎では人手も手間もかかり受入側の負担が大きくて。そこで、地域のタクシーやバスを使えるデジタルチケットと組み合わせたワーケーションプランを打ち出したらどうだろうかと考えたんです。

――外からくる人にも、地域の公共交通機関を活用してもらおうと。

田村さん はい。実際にしなの鉄道沿線6地域を周遊しやすいように、鉄道と千曲市内の循環バスが乗り放題の「ワーケーション向けフリーパス」を期間限定で実施したこともあります。そうした困り事と、解決策を積み重ねているうち、MaaS※の考え方を応用していけば、既存の公共交通機関を活用して面白いことができるんじゃないかと考え、今回の「千曲川ゴーランド」の構想が生まれました。

※MaaS(Mobility as a Service): 地域住民や旅行者一人ひとりの移動ニーズに対応し、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスのこと。交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にもつながることが期待される。

――自分達の愛する温泉街を応援するため、少しずつ協力者が増えたことで生まれたプロジェクトだったのですね。

田村さん これだけ大きな仕組みを、行政や大手の会社主導でなく地域のみんなで作れたことが、千曲市の面白さでもあると僕は感じています。

企画に対応してくださる、しなの鉄道さんや、イベント運用に取り組んでくれる信州千曲観光局の方々、デジタルフリーパスを整備するメンバーなど、誰が欠けても、「千曲ゴーランド」は成り立ちませんでした。それぞれの参画者に「まちに対する思い」があったからこそ、実現できた取組ですね。

未来の公共交通機関のために。社会実験としての参画

――田村さんは全体の調整役だったとのことですが、様々な立場の人たちを巻き込んでプロジェクトを動かしていくのは大変ではありませんでしたか?

田村さん 僕の役割は、全体の構想を練ることと、メンバーみんなを集めてつなげる接着剤になることでした。

コロナ禍やワーケーション需要といったタイミングで、みんなのなかで「まちのためにできることをしたい」という思いが一致してきていたので、想像より大変ではありませんでした。

――今日は「千曲川ゴーランド」立ち上げに関わったほかのメンバーの方にもお集まりいただいていますが、改めてそれぞれの役割を教えてください。

田村さん まず、デジタルフリーパス活用の舞台として参画してくださったのが、しなの鉄道さんです。担当者の緑川さんが、主に運輸局や社内との調整を行ってくれました。

しなの鉄道株式会社の緑川晋さん。長年車掌や運転士として勤務した後、切符を扱う部署へ異動。担当者として「千曲川ゴーランド」に携わる。

――鉄道会社としては、どういった理由でこの取組に参加されたのでしょう?

緑川さん しなの鉄道にとって、沿線人口減による利用者の減少は大きな課題です。また、ここ数年で、人件費削減のために4つの駅が無人駅になったり、減便する路線が増えたりと鉄道の維持管理が厳しい状況にあります。

なんとかしたいという思いを抱えていたところだったので、今回のように「一緒にやりましょう」とお声がけいただいたのはとてもありがたかったですね。

田村さん デジタルフリー切符において一番難しかったのは、価格設定でした。「千曲川ゴーランド」の区間である軽井沢駅ー篠ノ井駅間は、片道だけでも1470円。様々な交通機関を乗り放題にして一日フリーパスで販売するとなると、とても高額になってしまいます。その点、今回は期間限定の社会実験という位置付けで、しなの鉄道さんには先陣を切ってまずは「電車に乗るハードルを下げる」という目的のために価格を協力していただくことになりました。

緑川さん 我々としても、この企画で儲けようという思惑はなくて。まずは「デジタルフリーパスの導入により鉄道利用客は増えるのか」という社会実験的な意味で参加させていただきました。お金の面だけで見たら赤字かもしれませんが、普段電車を利用しない人が電車に乗る機会が増えるだけでも、長い目で見たらきっとプラスになるだろうと。

――未来に期待する形での参画だったのですね。実施後の手応えはいかがでしたか?

緑川さん 今回の企画では、各地域を周遊されている方が多く見られました。電車を何度も乗り降りして移動すると、そのたびに切符を買わないといけないのが面倒ですよね。

デジタルフリーパスなら一回の決済で期間中は乗車し放題になります。その簡単さが、お客様にとってもメリットだったのではないかと思います。

――鉄道会社としては、デジタルフリーパスが活用されるメリットはあるのでしょうか?

緑川さん デジタルフリーパスは、本来であれば競合になりうる公共交通機関同士が共存できる仕組みだと感じました。

普段なら、お客様も「鉄道は高いからバスに乗ろう」と交通機関を選び、各社は競合になってしまいがちです。しかし、各社乗り放題になるデジタルフリーパスは、各社で利益を分配する仕組みをとっているので、各社一体となって公共交通機関全体の底上げを狙うことが出来ます。

まちの人の顔や風景が見えていたからこそ、実現できた

田村さん しなの鉄道さんをはじめ、ご協力いただく公共交通機関の駅員さんや運転手さんの負担をなるべく減らすために、デジタルフリーパスは今ある電車の通常運行に溶け込む設計を目指しました。システムの仕様策定・設計・開発を進めてくださったのが、株式会社CUCKOOの古澤さんです。

古澤さんと田村さんは移住者同士。「千曲川ゴーランド」のプロジェクトが動き出す前から仕事でも個人的にも交友が。

古澤さん 今回のように、いろんな立場の方が関わるシステム開発は、それぞれの視点から「こういう機能がほしい」、「もっとこうしてほしい」といった要望が多くなります。ですが、運営にとっていいサービスと、ユーザーが使いやすいサービスは全然違う。そのバランスを気にしながら、とにかくシンプルでわかりやすい設計になるよう開発を進めました。その点、高齢の方の利用が想定より多かったというのはうれしい結果ですね。

田村さん 古澤さんは東京からの移住者なのですが、普段から千曲市で電車やバスを利用しているんです。まちの人の顔や風景が見えていたからこそ、実現出来た部分も大きいんじゃないかなと。

――地域の住民としての視点を持っている人に技術面を担ってもらえたことは、「まちがこうなるといい」というビジョンを共有する意味でも、良い状態ですね。

田村さん 最後に、フリーパスの販売を行う上で販売元として参画いただいたのが信州千曲観光局さんです。ちょうど、観光局さんが広域での観光周遊の推進を積極的に行っているのを知っていたこともあって、連携してやれたら面白いのではないかと考えました。

多田さんは、大手旅行会社から千曲観光局に出向中。お酒好きなことから「千曲川ワインゴーランド」の企画にも積極的に関わった

多田さん 長野は車社会ですが、お酒のイベントとなると車の運転ができないので、公共交通機関の活用とは相性が良かったですね。地域のワイナリーと組んでイベントを行えたことは、「千曲川ゴーランド」の仕組みを地域に浸透させる上でいい入口だったなと感じています。

さらに、デジタルフリーパスを通して周遊されたお客様のデータ収集をすることもできました。今後は、集まってきたデータをもとにより使いやすい仕組みに改善し、まちの観光資源と絡めた企画をさらに打ち出して、どんどん使う人を増やして行きたいと考えています。

小沼さん 観光において、「普段ここに住んでいない人たち」の周遊動線をどう作って回していくかはとても重要です。その点、デジタルフリーパスは利用者の周遊経路のデータが集められるので、今後の観光施策やまちづくりを考える上での貴重な資料になる。

小沼さん 我々は、「地元の人たちが公共交通機関を使わない」という課題があるのなら、先に動線を整えて、まずは観光客に公共交通機関を活用してもらおう、という考え方で参画しました。観光客にとって便利な仕組みができれば、まちの人も自然と活用してくれるはずですから。

田村さん 戸倉上山田では戸倉駅と温泉街をつなぐ「ホットバス」という路線バスがあるのですが、一時期廃線になる話が出ていたんです。ですが、最終的に踏みとどまってくださって。間接的に、僕たちの取組によって「バスを利用する人たちがいる」というシーンを作り出せたことが効いているのかもしれないなと。毎日は難しくても、定期的にそういう機会を作り続けることが大事だと感じています。

――「公共交通機関を活用できる」シーンを見せることができれば、行政や自治体にとっても「廃線にさせない」という選択を残せるかもしれない。

田村さん 「公共交通機関を使う」というのは、地域の人にとってはただの移動手段ではなく人とつながる手段にもなる。まちづくりの文脈では、僕はそっちの側面のほうが大事なんじゃないと思っていて。現代は、自宅にいながら食事を配達してもらったり、遠隔医療を受けたりと、家から出ずに暮らすことができる。でも、それでは各世帯の孤立化が進んでしまい、生活の質は下がってしまいますよね。

――地域コミュニティの維持においても、公共交通機関の存在は大きな役割を持つからこそ、廃線させずに維持し続ける工夫が必要ですね。

田村さん 車の運転が困難になってしまった高齢の方が、家から出られず孤立してしまうのではなく、少しでも公共交通機関を活用して外に出たり、人と話す機会を作れたら。通学で電車を使っている若い子達が、休みの日も公共交通機関を使って外に出て楽しく遊べたら、地域全体がもっと面白くなっていくと思うんです。

「千曲川ゴーランド」で周遊したことをきっかけに、「公共交通機関って意外と便利じゃん、楽しいじゃん」とイメージが変わっていけば、自然と普段の生活の中でも「公共交通機関を使う」という選択肢が加わるんじゃないかと。まずは月一回、週一回の「楽しい」きっかけづくりをみんなで続けていきたいです。

信州千曲観光局

Profile

株式会社ふろしきや代表 京都府京都市出身。2017年より千曲市に移住し、ふろしきやを創業。まちづくりの戦略に加え、ソーシャルグッドを生み出し続ける人の関係性/場づくりや人流創生のプラットフォームづくりなど、より楽しく前向きに地域課題や社会課題と向き合える社会づくりに関わり続けている。千曲市では、「千曲市ワーケーション」「温泉MaaS」などを企画。

緑川晋(みどりかわ・すすむ)さん

しなの鉄道株式会社 経営戦略部 営業課 鉄道営業係長。車掌・運転手として長年勤務し、切符担当に異動。

古澤敦郎(ふるさわ・あつろう)さん

株式会社CUCKOO代表取締役。WEBエンジニア・ディレクターとして活動する一方、上山田温泉でワークスペース&カフェ「CLOUD CUCKOO LAND」を営む。「千曲川ゴーランド」では、システムの設計開発を担当。

小沼浩栄(おぬま・ひろえい)さん

一般社団法人千曲観光局 専務理事。「千曲川ゴーランド」のデジタルフリーパスの事務局を担う。

多田空太(ただ・そらた)さん

一般社団法人千曲観光局 事務局。大手旅行会社から出向中。信州のお酒に関連した多くのイベントを仕掛ける。

撮影:丸田平

編集:乾隼人

くらしふと信州は、個人・団体、教育機関、企業、行政など多様な主体が分野や世代を超えて学び合い、情報や課題を共有し、プロジェクトを共創する場です。

多くの皆様の参加登録を受け付けています。

https://www.kurashi-futo-shinshu.jp

-640x349.jpg)

-1-pdf-640x925.jpg)